Repenser l’enclosure de la connaissance (avec Bernard Stiegler et Amartya Sen)

– S.I.Lex – - calimaq, 25/11/2017

Lire la suite de Repenser l’enclosure de la connaissance (avec Bernard Stiegler et Amartya Sen)

J’ai eu la chance cette semaine de participer à l’événement «Action publique / Public en action / Controverse», organisé par la Cité du Design de Saint-Etienne dans le cadre de la semaine de l’innovation publique. La question des Communs y a été largement débattue, mais ce fut surtout l’occasion pour moi d’approfondir ma compréhension des liens entres les Communs et le design, ou plutôt, d’appréhender ce que l’approche par le design pouvait nous apporter pour la compréhension des Communs.

Or cette piste m’a conduit à penser que l’un des concepts centraux que nous manions depuis des années, celui « d’enclosure de la connaissance », méritait sans doute d’être réexaminé. Il y a lieu à mon sens de le faire en connexion avec certains concepts développés par le philosophe Bernard Stiegler pour penser les liens entre le savoir et la technique (notamment la notion de « prolétarisation »), ainsi qu’avec la notion de « capabilités » introduite par l’économiste Amartya Sen.

J’ai exprimé ce point de vue lors de la conclusion de la seconde journée que l’on m’avait demandé de réaliser et que vous pourrez retrouver dans la vidéo ci-dessous (à partir de 2 heures 33), mais je vais essayer de développer ci-dessous.

Quels liens entre Communs et Design ?

Avant cette journée, je faisais essentiellement le lien entre les Communs et le Design à travers la question du partage des droits de propriété intellectuelle, comme on le voit dans les démarches d’Open Source appliquées à la fabrication d’objets. Le courant de l’Open Hardware, très lié à celui des tiers-lieux d’innovation partagée (FabLabs, Hackerspaces, etc.), prône la documentation des processus de création et la mise à disposition des plans de fabrication des objets sous licence libre, afin d’en favoriser le développement en mode collaboratif et la réplication partout dans le monde. C’est ainsi que l’on a pu voir fleurir des projets de matériel agricole libre (Open Source Ecology, l’Atelier paysan), de voitures Open Source (Wikispeed, OSVehicle), de partage de plans de constructions de bâtiments ou de mobilier (WikiHouse, Open Desk), de matériel médical Open Source (Bionicohand, echOpen), etc. Le lien avec les Communs apparaît alors de manière assez évidente, car ces différentes initiatives constituent autant de contributions aux Communs de la connaissance, participant à enrichir le corpus des savoirs partageables.

Mais en réalité, il existe dans notre rapport aux objets un lien beaucoup plus profond avec les savoirs. Pour le saisir, il faut se rappeler que le Libre est originellement né du rapport entre un homme et un objet (une machine, pour être plus précis, ou un automate comme dit Bernard Stiegler). La légende raconte en effet que c’est en se rendant compte qu’il ne pourrait pas réparer une imprimante défectueuse au MIT que Richard Stallman prit conscience de l’importance de l’accès au code source des logiciels et décida de créer la Free Software Foundation. Par-delà l’anecdote et l’exemple de cette imprimante, l’enjeu réside dans le fait de savoir si c’est l’homme qui contrôle la machine ou si c’est la machine qui contrôle l’homme. Et il s’agit bien fondamentalement d’une question d’accès à la connaissance, dont les logiciels propriétaires nous privent en dissimulant leur code source. Stallman a élargi ensuite cette intuition originale à l’ensemble de notre rapport à la technologie, sur la base d’un principe qui lit intrinsèquement la protection des libertés à l’accès à la connaissance.

Une conception trop abstraite des enclosures sur la connaissance ?

Les défenseurs des Communs de la connaissance (et moi le premier) ont parfois tendance à oublier cette origine du Libre pour aborder les savoirs d’une manière trop désincarnée. Lorsque nous luttons contre les « enclosures de la connaissance », nous considérons un « savoir abstrait » (un peu à la manière dont Karl Marx opposait le travail abstrait et le travail concret) lorsqu’il est menacé par des restrictions juridiques. C’est ainsi d’ailleurs que la notion même « d’enclosure de la connaissance » est née sous la plume de l’américain James Boyle, dans son ouvrage «The Public Domain : Enclosing The Commons of The Mind». Évoquant une « seconde vague d’enclosures », il faisait une analogie avec l’accaparement des terres communes survenu à la fin du XVIIIème siècle, au moment du basculement dans l’ère industrielle.

L’élément déclencheur qui a conduit à l’émergence de cette notion est l’allongement de la durée du droit d’auteur intervenue en 1998 aux Etats-Unis avec le Mickey Mouse Act. Toute une génération d’activistes, parmi lesquels on retrouve des personnalités comme Lawrence Lessig ou Aaron Swartz, ont été « traumatisés » par ce qu’ils considéraient (à juste titre) comme une agression légale contre le domaine public et une restriction des libertés. Cette « catastrophe » fondatrice a néanmoins surdéterminée la manière dont nous considérons l’enclosure de la connaissance et nous abordons désormais le phénomène essentiellement sous l’angle des « abus de la propriété intellectuelle ». C’est ainsi par exemple que nous luttons contre le droit d’auteur lorsqu’il s’en prend à des usages collectifs de la Culture, contre le droit des marques lorsqu’il en vient à confisquer l’usage des mots du langage ou contre le droit des brevets lorsqu’il étend l’emprise de la propriété intellectuelle sur le vivant.

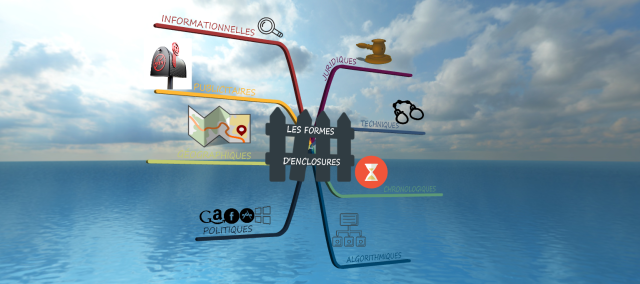

Silvère Mercier, dans l’article qu’il consacre à la notion d’enclosure de la connaissance dans le Dictionnaire des biens communs, s’efforce d’élargir cette conception originelle en montrant notamment qu’elle possède de nombreuses dimensions qui dépassent le seul champ du droit. Il dresse dans l’article une typologie détaillée des « enclosures informationnelles » qui comportent selon lui des enclosures techniques, de temps, géographiques, publicitaires, d’habiletés informationnelles, algorithmiques et même politiques. Cette approche lui permet d’aboutir à une définition plus large de la notion d’enclosure :

Les enclosures ne correspondent pas seulement à l’érection de palissades autour d’un champ. Dégagée de son contexte historique initial et élevée à un niveau théorique supérieur, la notion recouvre cette « susceptibilité d’appropriation par autrui » qui peut venir remettre en question un droit d’usage sur une ressource partagée, quelle que soit sa nature.

Rapprocher enclosures sur la connaissance et « prolétarisation »

Néanmoins, il me semble qu’on peut aller encore plus loin, en mobilisant certains des concepts proposés par Bernard Stiegler pour penser nos rapports avec la technique, et notamment celui de « prolétarisation » qu’il emprunte à Marx en le revisitant. Pour Stiegler, la prolétarisation correspond essentiellement à la perte et à la confiscation des savoirs. Par ce terme, il n’entend pas uniquement les savoirs « académiques », mais dans une vision inclusive de la connaissance, il y inclut à la fois les savoir faire, les savoir vivre et les savoirs conceptuels.

Le phénomène de « prolétarisation » a d’abord touché les ouvriers, qui se sont vus privés de leurs savoir faire d’artisans par le machinisme industriel et par le déploiement de l’organisation scientifique du travail issue du taylorisme. Mais comme on peut le lire dans le vocabulaire d’Ars Industrialis, la prolétarisation concerne bien d’autres catégories d’acteurs que les ouvriers, et à vrai dire, elle nous frappe même tous aujourd’hui :

La prolétarisation est, d’une manière générale, ce qui consiste à priver un sujet (producteur, consommateur, concepteur) de ses savoirs (savoir-faire, savoir-vivre, savoir concevoir et théoriser).Rappelons tout d’abord que Marx ne dit pas que le prolétariat est la classe ouvrière : il dit que la classe ouvrière est la première classe à être touchée par la prolétarisation. Les prolétaires n’ont pas disparu : la prolétarisation, c’est à dire la perte des savoirs, a au contraire envahi « toutes les couches de la société ». Privé de savoir, le prolétaire est privé de travail, s’il est vrai que travailler c’est s’individuer en individuant son milieu de travail et en se co-individuant avec des collègues de travail, c’est à dire en formant avec eux un milieu associé. Le prolétaire est l’employé d’un milieu dissocié. Le prolétaire, dit Simondon, est désindividué par la machine qui a grammatisé et automatisé son savoir.Au cours du XXe siècle cependant, ce qui est prolétarisé n’est plus seulement le savoir-faire du producteur : c’est aussi le savoir-vivre du consommateur. Le consommateur ainsi prolétarisé ne produit pas ses propres modes d’existence : ceux-ci lui sont imposés par le marketing qui a transformé son mode de vie en mode d’emploi.

Cette conception de la prolétarisation me paraît susceptible d’enrichir et d’élargir considérablement notre compréhension du phénomène des enclosures de la connaissance. Il s’agit en effet d’un processus beaucoup plus général et profond que celui de la seule extension des droits de propriété intellectuelle : il frappe les individus dans toutes les dimensions de leurs activités, aussi bien au travail, qu’en tant que consommateur ou comme citoyen, et les chercheurs eux-mêmes peuvent finir par être « prolétarisés »…

Sortir de la prolétarisation généralisée ?

C’est ici qu’un retour au design peut s’avérer intéressant pour comprendre en quoi la notion d’enclosure de la connaissance doit être repensée. Beaucoup de dispositifs techniques sont intrinsèquement construits avec le dessein (design) de nous priver de nos savoirs. Il suffit de considérer nos téléphones portables pour voir à quel point ces technologies nous enferment dans un rapport « privatif » à la technique. Un smartphone fonctionne dans tellement de « dimensions cachées » échappant à son utilisateur qu’on peut le considérer comme un « hyperobjet », pour reprendre une notion développée par le philosophe Timothy Morton. Comme tout ce qui touche à la technique, le design possède deux faces opposées. Il existe un design, à l’image de celui mis en oeuvre chez Apple, qui travaille sur l’esthétique et le confort de « l’expérience de l’utilisateur » pour mieux endormir sa vigilance. Mais l’approche par le design peut aussi avoir une dimension critique et mieux nous permettre de prendre conscience des stratégies de privation des savoirs à l’oeuvre dans notre environnement, voir de nous réapproprier les processus de conception pour élaborer des objets qui ne nous placent pas dans un rapport de soumission à la technique.

La tendance générale semble hélas plutôt aller vers une intensification de la « prolétarisation ». C’est ce que montre particulièrement bien Antonio Casilli dans ses analyses sur les algorithmes et l’Intelligence Artificielle. L’Intelligence Artificielle véhicule souvent le fantasme d’une machine capable de reproduire de manière indépendante certains des processus de l’esprit humain, voire même les acquérir toute seule grâce à des technologies comme le deep learning. Mais Antonio montre que la réalité est bien différente : la plupart des IA ont besoin d’être assistées par des humains, réduits à réaliser des « micro-tâches » extrêmement sommaires qui servent à entraîner la machine et à effectuer pour elle des opérations encore difficilement réductibles à des automatismes. C’est ainsi qu’à travers le Digital Labor, des humains sont réduits à l’état de « tâcherons du clic », ce qui correspond à une nouvelle forme de « prolétarisation » par certains côtés plus effrayante encore que celle qui frappait l’ouvrier « taylorisé ».

Si l’on suit cette approche, l’enclosure de la connaissance et la prolétarisation constituent en réalité un seul et même phénomène, qui aura varié selon les stades de développement du capitalisme. Le premier capitalisme industriel a prolétarisé les ouvriers en les privant de leurs savoir faire par le développement du machinisme. Le second capitalisme industriel, qui voit le jour avec le fordisme, prolétarise à son tour le consommateur par le biais des techniques de marketing publicitaire en le privant de ce que Stiegler appelle son « savoir d’achat ». Le capitalisme cognitif, sous l’emprise duquel nous vivons aujourd’hui, possède cette fois la capacité redoutable de nous prolétariser dans toutes les facettes de nos existences, grâce à la faculté du numérique de s’immiscer partout et d’intégrer toutes les activités dans une automatisation généralisée en standardisant les comportements.

Refonder les Communs de la connaissance comme « Communs de capabilités »

Nous avons donc eu jusqu’à présent une compréhension bien trop abstraite et limitée de l’enclosure des connaissances. Défendre « le domaine public » ou « l’accès aux savoirs » reste certes important, mais se focaliser sur une telle approche revient à passer à côté d’enjeux bien plus globaux. Dans ses écrits, Bernard Stiegler montre qu’une porte de sortie reste néanmoins possible, puisqu’à la prolétarisation peut répondre une « déprolétarisation » qui permettrait aux individus de se réapproprier les savoirs confisqués. Or c’est à partir de l’observation des pratiques en vigueur dans les communautés du logiciel libre ou sur Wikipédia que Stiegler envisage la possibilité d’une telle déprolétarisation. Voir ci-après, cet extrait du compte-rendu d’une interview donnée en 2014 :

Bernard Stiegler considère le logiciel libre comme la matrice de l’économie de la contribution ; c’est en effet une activité industrielle qui ne prive plus les gens de leur savoir mais au contraire développe des savoirs, individuels et collectifs, dans un processus de déprolétarisation. Or, cette matrice peut s’appliquer dans pratiquement toutes les activités industrielles de demain : réseaux énergétiques intelligents, où nous ne sommes plus consommateurs mais curateurs d’énergie, re-matérialisation (imprimante 3D…), agriculture (AMAP, Open Source Ecology…)

La déprolétarisation passe par le fait de permettre aux individus de développer leurs « capabilités », au sens où l’économiste Amartya Sen entend cette notion (liberté effective de faire des choix permettant de réaliser des accomplissements, pouvant être très basiques – se maintenir en bonne santé, se nourrir, se loger – aussi bien que très élaborés – participer à la vie sociale, politique et culturelle, etc.) Cette capacitation nécessite la réappropriation des savoir faire, des savoir vivre et des savoirs conceptuels, sans lesquels il est impossible d’exercer effectivement cette liberté de choix. C’est une chose qu’Amartya Sen a prouvé en montrant que si l’espérance de vie moyenne était plus élevée au Bengladesh qu’à Harlem, c’est parce que les populations de ce pays, bien que vivant dans des conditions matérielles plus difficiles, avaient réussi à préserver leurs savoir faire et leurs savoir vivre.

C’est la raison pour laquelle cette redéfinition des enclosures sur la connaissance, pensée en lien avec la prolétarisation, doit aussi nous conduire à redéfinir la notion de communs de la connaissance elle-même. C’est ce que s’efforce de faire Silvère Mercier dans un billet récent en s’appuyant sur les propositions de Geneviève Fontaine. Celle-ci propose de rapprocher les analyses d’Elinor Ostrom et celles d’Amartya Sen pour proposer une très intéressante notion de « Communs de capabilités ». Alors qu’Elinor Ostrom envisage seulement les mécanismes collectifs qui permettent à des groupes de gérer efficacement et de préserver dans le temps des ressources fragiles, les « Communs de capabilités » apportent une dimension « subjective » supplémentaire, avec une attention portée à la manière dont les Communs renforcent la capacitation des individus et leur permettent concrètement d’exercer leurs droits fondamentaux.

***

Il semble donc qu’en croisant ces différentes approches, une refondation des notions d’Enclosures et de Communs de la connaissance soit possible pour accéder à un niveau de sens qui me paraît bien supérieur à tout ce que nous avons produit jusqu’à aujourd’hui.

Classé dans:A propos des biens communs Tagged: Amartya Sen, bernard stiegler, capabilités, communs, connaissance, design, enclosure, savoirs