Cinq raisons de refonder les licences libres sur les droits culturels

– S.I.Lex – - calimaq, 23/08/2017

Lire la suite de Cinq raisons de refonder les licences libres sur les droits culturels

Ce billet est le troisième d’une série que j’ai entamée cet été. Elle a commencé par l’analyse d’une nouvelle licence « Semences libres » proposée par un projet allemand, dont j’avais relevé qu’elle était la première en son genre à couper les ponts avec la propriété intellectuelle. Cette licence trouve en effet son fondement dans les dispositions du protocole de Nagoya, qui reconnaît à des populations un droit à contrôler l’usage de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles dans le cadre d’un « partage équitable des avantages ». Dans un second billet, je suis parti de cette base pour extrapoler, en essayant de montrer que l’on pourrait adopter le même cheminement pour détacher les licences libres « classiques » de la propriété intellectuelle, en coupant notamment le cordon ombilical avec le droit d’auteur. Il fallait néanmoins pour cela trouver un autre fondement valable dans le droit international et j’ai proposé d’aller le chercher du côté des droits culturels, reconnus notamment par la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle et introduits l’an dernier en France par la loi NOTRe et la loi Création.

Ce second billet a suscité un certain nombre de commentaires et plusieurs personnes m’ont écrit pour manifester leur intérêt envers la démarche, ce qui m’encourage à pousser la réflexion plus loin. Notamment, il paraît possible d’imaginer une licence « Droits culturels » qui tranche radicalement avec la logique des licences habituelles pour introduire de nouveaux principes de fonctionnement. Ce n’est pas ce qu’a fait de son côté le projet Semences libres / Open Source Seeds qui s’est certes détaché de la propriété intellectuelle, mais pour proposer une licence grosso-modo identique à la GNU-GPL (liberté de réutilisation avec une clause de Copyleft/Partage à l’identique). Il me semble que l’on peut aller plus loin et, quitte à rompre avec le droit d’auteur, autant en profiter pour dépasser certaines des limites inhérentes à ce cadre. Le droit d’auteur est en effet intrinsèquement bâti sur un « paradigme individualiste » escamotant la dimension collective à l’oeuvre dans le processus même de création. Par ailleurs, l’évolution de la jurisprudence a rabattu le droit d’auteur sur un « modèle propriétariste », ce qui soulève de nombreux problèmes (et constitue peut-être même à terme une menace mortelle pour les licences libres, dont on voit déjà poindre les premiers signes – voir ici ou là…).

Je vais rapidement passer en revue cinq raisons qui pourraient nous inciter à refonder les licences libres sur les droits culturels. Je précise immédiatement que je ne sais pas jusqu’à quel point ces idées sont valides sur le plan juridique (c’est-à-dire compatibles avec la législation en vigueur). Mais je vais volontairement laisser de côté cet aspect des choses pour ne pas me brider. Après tout, les licences type GNU-GPL ou Creative Commons ont soulevé pendant des années – et soulèvent toujours dans une certaine mesure – des questions quant à leur validité, ce qui ne les a pas empêchées de produire des effets significatifs.

Affirmer le caractère collectif de la création contre le paradigme « individualiste »

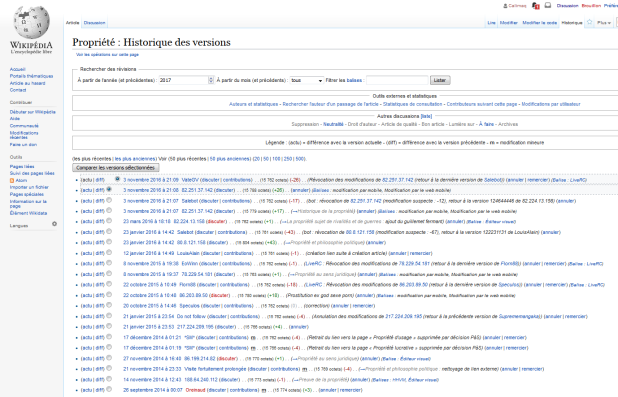

Une des premières limites des licences libres actuelles est qu’elles prennent mal en compte la dimension collective de la création, même lorsqu’elles s’appliquent à des projets collaboratifs de grande envergure, comme c’est le cas pour des logiciels libres ou l’encyclopédie Wikipédia. Les licences libres ont pour objet d’encadrer les contributions individuelles à un projet, sous la forme d’une succession d’oeuvres dérivées. Mais aucune n’arrive vraiment à saisir la dimension collective de ces processus, qu’il s’agisse de la communauté que forment les contributeurs ou de l’oeuvre globale qui en résulte. Si on prend le cas d’un article Wikipédia, chaque rédacteur est réputé placer sous licence libre son apport personnel à un article, qui produira une nouvelle « version » à laquelle s’attachera la licence qu’il concède aux autres utilisateurs. C’est suffisant d’un point de vue pratique, mais on en reste au stade d’une sorte de « micro-économie » qui dissout la dimension collective du projet en une succession d’actions individuelles. Il en résulte, comme j’avais déjà eu l’occasion de l’analyser dans un autre billet, que Wikipédia comprise comme un « tout » n’a pas réellement de statut : elle flotte dans un véritable « No Man’s Land » juridique et la situation est identique pour tous les logiciels libres.

Pour utiliser une métaphore, il en est actuellement des projets libres comme de la célèbre vision de l’État dans le Léviathan de Thomas Hobbes. Au frontispice de l’ouvrage, on voit une gravure représentant le corps du Souverain sous la forme d’une multitude de petits corps agglomérés d’individus. Cette image traduit une incapacité de la pensée à saisir – en tant que telle – la spécificité du collectif et c’est ce qu’une certaine tradition de la pensée critique en sciences sociales appelle le « paradigme individualiste » (dit aussi individualisme méthodologique).

Or si les licences libres ont cette difficulté « structurelle » à saisir la dimension collective, c’est précisément à cause de leur ancrage dans le droit d’auteur. Ce dernier est en effet construit pour reconnaître des droits à un créateur individuel sur une oeuvre. Lorsque la création fait intervenir plusieurs créateurs, elle est systématiquement décomposée en apports individuels, soit simultanément (c’est ce qu’on appelle les « oeuvres de collaboration« ), soit successivement (c’est ce que l’on appelle les « oeuvres composites ou dérivées« ). Une catégorie des « oeuvres collectives » existe pour les créations résultant de la fusion de multiples contributions dans un tout (dictionnaire, encyclopédie, etc.), mais elle porte bien mal son nom, puisqu’elle a pour but d’attribuer tous les droits à une seule personne, physique ou morale, qui a initié et dirigé le travail collectif, et constitue donc typiquement une traduction juridique de la philosophie du Léviathan…

Les droits culturels présentent de leur côté le très grand avantage d’être beaucoup plus perméables à la logique collective. Si beaucoup d’auteurs considèrent que les droits culturels sont d’inspiration « personnaliste » – et donc constituent des droits fondamentaux de la personne humaine -, il ne s’agit pas d’une personne abstraite et non située, mais d’un individu appartenant à un ou des groupes dont émane sa culture. Les droits culturels saisissent dès lors infiniment mieux cette dialectique complexe de l’individuel et du collectif et c’est précisément cette capacité qui pourrait être mobilisée avec profit pour repenser en profondeur le mode de fonctionnement des licences libres.

On pourrait en effet imaginer une licence pouvant être utilisée dès l’origine, non pas seulement par des individus isolés, mais directement par des groupes. Un projet collectif souhaitant passer sous licence libre pourrait solidairement prendre cette décision, en se dotant d’un mode de gouvernance approprié et c’est en tant que communauté – et pas uniquement comme une agrégation d’individus – qu’il deviendrait un « donneur de licence ». On voit aussi le lien qui peut être fait ici avec la pensée des Communs, qui place au centre la notion de communauté capable de se donner des règles de gouvernance (dimension elle aussi cruellement absente des licences libres).

Allons même plus loin. Admettons qu’un auteur isolé, comme c’est mon cas par exemple pour ce blog, décide de mettre en partage sa création. Dans le cadre d’une « Licence Droits culturels », on pourrait considérer que les sujets concernés ne seraient pas l’auteur d’un côté et de l’autre la succession des personnes qui réutiliseront sa création, mais – en tant que telle – la communauté qui va se rassembler autour de son oeuvre. Cela permettrait d’en finir avec la dichotomie opposant l’auteur et son « public » : une licence « Droits culturels » viserait directement le groupe humain suscité par une oeuvre. Car dans le fond, le sens profond de tout acte de création est de chercher à créer une communauté et c’est d’ailleurs à cela que l’on juge sa réussite ou son échec. Certaines oeuvres rassemblent des millions de personnes, sur des générations et même parfois des siècles ; d’autres restent ignorées ou confidentielles. C’est précisément cette capacité à « faire communauté » qui signe « le succès » d’un geste créatif (sachant que l’important n’est pas nécessairement l’ampleur de la communauté suscitée par l’oeuvre, mais sa vitalité et sa consistance en tant que groupe humain).

Abandonner le critère de l’originalité et réintégrer l’oeuvre dans le continuum de la création

Une fois que l’on a ainsi rompu avec le « paradigme individualiste », il paraît possible de se débarrasser d’une autre des fictions hautement problématiques du droit d’auteur : l’originalité. Actuellement, une oeuvre n’est protégée que lorsqu’elle est jugée « originale », au sens où elle « porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Outre son caractère indéfinissable et la profonde subjectivité qui la caractérise (au point de susciter de plus en plus souvent des situations aberrantes), la notion d’originalité génère aussi de profonds effets symboliques sur la représentation même de l’acte de création.

L’originalité fait en effet de l’auteur une sorte de « démiurge » capable de générer l’oeuvre par lui-même et la notion rejette dans l’ombre les multiples influences et inspirations dont il se nourrit nécessairement pour créer. S’appuyant sur la distinction entre les « idées » (toujours libres) et les « formes » (protégeables), le droit d’auteur repose en réalité sur un fond simpliste de philosophie platonicienne et kantienne, démenti par tous les travaux de sociologie de la création. C’est ce qui fait qu’en cas d’accusation de plagiat, les juges doivent s’escrimer à démêler les emprunts à des œuvres préexistantes des éléments « originaux », avec une part incompressible d’aléa et d’arbitraire que la doctrine juridique s’échine ensuite péniblement à restituer comme un tout cohérent….

La notion d’originalité est aussi à l’origine d’une « coupure » brutale entre le domaine public et les oeuvres protégées. La grille idéologique actuelle nous fait voir les auteurs allant puiser des idées dans le domaine public qu’ils remettent en forme pour créer des « oeuvres », passant alors dans le registre des droits exclusifs. Mais cette vision est en réalité purement artificielle : la création forme un « continuum » qui progresse sous la forme d’une incrémentation perpétuelle. En créant, nous « prolongeons » ceux qui nous précédaient et nous donnons la possibilité aux générations qui nous suivront de faire de même à leur tour.

Cette conception de la création comme continuum est profondément en phase avec la vision des droits culturels, dans laquelle les générations sont solidaires les unes des autres à travers la notion de « patrimoine ». Si les droits culturels d’un individu n’existent qu’à la condition qu’il admette ceux des autres, il en est de même dans les rapports entre générations et c’est précisément ce que la notion d’originalité a pour but de masquer. En faisant de l’auteur une source quasi-magique, elle dissimule les emprunts qu’il effectue à son temps et à son milieu, ainsi que la dette historique contractée auprès des créateurs précédents.

Une « licence Droits culturels » pourrait au contraire reconnaître cette « solidarité » foncière d’une création avec ce qui la précède et ce qui l’entoure. Dès lors, elle abolirait la frontière entre le domaine public et le domaine protégé pour rétablir la création comme un processus continu.

Rompre avec le fondement du droit de propriété pour lui substituer celui du travail de création

Si l’auteur est capable d’originalité, alors on peut en faire le « propriétaire » de son oeuvre. C’est historiquement la philosophie qui, depuis la Révolution française, sous-tend la logique même du droit d’auteur. Mais c’est aussi l’énorme mensonge qui gît au sein même de cette institution et la raison pour laquelle il est devenu un instrument qui s’est retourné contre les créateurs. Car là encore, le but réel du droit d’auteur est d’ordre symbolique : concevoir les droits de l’auteur comme une forme de propriété n’est nullement une nécessité, mais un excellent moyen de « masquer » son travail de création. Pour le dire autrement, le détour par la propriété est le stratagème qui a permis d’exproprier les auteurs de leur travail de création et c’est sur ce tour de passe-passe que repose tout le système des industries culturelles.

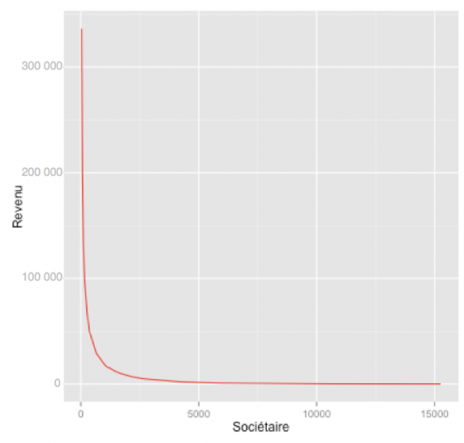

Certes, l’ancrage dans le droit de propriété oblige à rémunérer les créateurs sur la base d’un pourcentage du prix de vente des oeuvres par des intermédiaires, mais on sait que ce système est terriblement inégalitaire et qu’il permet seulement à une infime minorité des créateurs de vivre de leur activité, en faisant du marché de la culture l’arbitre des destinées. Pour la grande majorité des auteurs, le montant des droits reste très faible et sans aucun rapport avec le travail fourni pour créer. Les industries culturelles seraient d’ailleurs incapables de faire perdurer leur modèle si elles ne s’appuyaient pas sur une immense somme de « travail gratuit » des auteurs, qui seule leur permet de dégager leur plus-value. Ce que produit la propriété intellectuelle, c’est donc la combinaison entre la production d’une petite aristocratie de créateurs privilégiés et une expropriation de masse subie par la majorité.

Or un autre des avantages des droits culturels est qu’ils ne se sont pas construits en lien avec la notion de propriété. C’est d’ailleurs une des choses qui frappent à la lecture de la Convention de l’Unesco de 2005 sur la diversité culturelle : elle est absolument vierge de toute référence à la propriété intellectuelle. Du coup, si l’on abandonne le critère de l’originalité et la notion de propriété, à quel fondement pourrait-on raccrocher une « licence Droits culturels » ? C’est à mon sens vers le « travail de création » qu’il faut se tourner, en considérant que c’est à raison du travail mis en oeuvre pour prolonger la création qu’une personne ou un groupe peut recourir à une telle licence. Ce serait le moyen de faire réapparaître ce « travail de création » que tout le système actuel a pour but de dissimuler derrière une série d’écrans juridiques.

La propriété a ceci de pervers qu’elle est toujours transférable, et c’est précisément pour cela qu’elle est devenue le paradigme défendu par toute une série d’intermédiaires économiques (éditeurs, producteurs, etc.) qui ont objectivement intérêt à ce que l’auteur soit un propriétaire pour mieux pouvoir se faire céder cette propriété. A l’inverse, une « licence Droits culturels » plongerait ses racines dans le travail, individuel ou collectif, car si nul n’est jamais « l’origine » absolue d’une création, il n’est pas de création qui ne soit le fruit d’un travail.

En finir avec la logique des « droits octroyés » et reconnaître les droits d’usage collectif

Un autre intérêt des droits culturels est leur caractère « indissociable ». On peut parfois lire qu’il s’agit de « droits humains universels, indissociables, interdépendants et intimement liés« . Cela signifie qu’un individu ne peut revendiquer de droits culturels que dans la mesure où il ne nie pas ceux des autres dans l’exercice qu’il en fait, et c’est la même chose pour les groupes ou les communautés entre elles (ainsi que pour les communautés vis-à-vis des individus qui les composent). C’est dire que la notion de réciprocité est vraiment au coeur des droits culturels. Cette caractéristique fait qu’il est rigoureusement impossible de concevoir les droits culturels comme des droits exclusifs, ce que sont pourtant fondamentalement les droits de propriété intellectuelle (et ce parce qu’ils ont été construits comme des propriétés). En 2015, une étude remarquable de Farida Shaheed, rapporteure spéciale à l’ONU pour les droits culturels, avait d’ailleurs bien pointé cet antagonisme avec la notion de propriété. Les droits culturels obéissent en effet par définition à un principe d’inclusivité et c’est également une caractéristique très intéressante pour s’en servir afin de bâtir de nouvelles licences libres.

Car les licences libres pâtissent actuellement de leur rattachement au droit d’auteur, dans la mesure où elles « retournent » simplement des droits exclusifs pour favoriser des usages. On reste fondamentalement dans un modèle où les droits d’usage sur la connaissance et la culture ne sont pas reconnus en tant que tels, mais simplement « octroyés » gracieusement par un titulaire de droits exclusifs. Les licences libres restent en ce sens des contrats : c’est certes une de leur force, mais on peut aussi considérer que c’est une faiblesse, car ce fonctionnement ne rompt pas avec ce qui condamne dans notre système les droits d’usage collectif à une infériorité « structurelle » : soit ils n’existent qu’en vertu de la volonté d’un titulaire de droits exclusifs, soit ils prennent corps sous la forme d’exceptions législatives qui ne sont justement pas de vrais droits.

L’approche par les droits culturels permettrait de dynamiter complètement ce schéma. Une « Licence Droits Culturels » ne devrait à vrai dire même pas s’appeler « licence », car son mode de fonctionnement ne serait pas contractuel. Un créateur ou un groupe de créateurs se revendiquant des droits culturels doit en effet reconnaître – à égalité – les droits culturels des réutilisateurs de l’oeuvre, qui existent indépendamment de sa volonté. Dans cette optique, les droits du créateur et ceux des réutilisateurs ont la même nature : mieux encore, ils forment un seul et même faisceau de droits indissociables et interdépendants, qui ne peuvent exister les uns sans les autres. C’est ce qui nous permet de reboucler avec le premier point de ce billet, où nous disions que le sujet d’une « Licence Droits Culturels » serait toujours collectif et qu’il engloberait la communauté rassemblée autour d’une oeuvre.

Enclencher de nouvelles logiques réciprocitaires vis-à-vis du marché et de l’État

Nous avons vu que la question de la réciprocité se trouve au coeur des droits culturels. Or cette notion a déjà une grande importance pour les licences libres, dans la mesure où elle fonde les clauses de type Copyleft (partage à l’identique – share alike), qui interdisent la réappropriation à titre exclusif d’une oeuvre en cas de production d’une oeuvre dérivée. Ce mécanisme essentiel permet de garantir que les droits d’usage qui ont été instaurés ne seront pas supprimés au fil des réutilisations, et c’est aussi ce qui rattache les licences libres aux biens communs, en préservant les ressources ainsi constituées des « enclosures ».

Néanmoins depuis quelques années, certains penseurs des Communs, comme Michel Bauwens, estiment que les mécanismes de type Copyleft se révèlent insuffisants vis-à-vis des acteurs économiques et que de nouvelles licences à réciprocité renforcée devraient être crées de manière à réinventer les rapports entre les communautés développant des Communs et le marché. Plusieurs tentatives de rédaction de telles licences ont eu lieu, mais aucune n’a pour l’instant débouché sur un instrument réellement utilisable. Je pense que la cause de cet échec réside en partie dans le fait que toutes ces tentatives sont parties de modèles de licences classiques de droit d’auteur. On aurait tout intérêt à reprendre cet exercice en se plaçant du point de vue des droits culturels qui, comme je l’ai dit plus haut, présentent l’intérêt de fonctionner intrinsèquement selon une logique réciprocitaire et peuvent contribuer à faire réapparaître la question essentielle du travail, qui reste invisible avec les licences traditionnelles.

Par ailleurs, un autre avantage des droits culturels, c’est d’être opposables à l’Etat et aux collectivités locales. C’est même sous cette forme qu’ils ont fait leur entrée explicite dans le droit français avec les lois NOTRe et Création. Or j’ai toujours trouvé dommage que la réflexion sur les licences à réciprocité se soit focalisée uniquement sur les rapports avec les acteurs du marché. C’est certes une question importante, mais en matière de création culturelle, l’État et les collectivités territoriales sont aussi des agents déterminants et une « Licence Droits culturels » aurait sans doute la faculté de les englober.

***

Encore une fois, les idées développées dans ce billet sont hautement expérimentales. Elles appellent nécessairement la discussion, mais je voulais essayer de montrer le potentiel des droits culturels en termes de réinvention des licences libres. N’hésitez pas à discuter ces propositions en commentaire ou à en faire d’autres que vous pourriez rattacher à cette notion de « droits culturels ».

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre Tagged: auteurs, création, droit d'auteur, droits culturels, Licences à réciprocité, licences libres, originalité, propriété, Propriété intellectuelle, travail