Vers une libération des usages pédagogiques en ligne ?

– S.I.Lex – - calimaq, 27/04/2018

Lire la suite de Vers une libération des usages pédagogiques en ligne ?

Le droit d’auteur est une matière souvent désespérante tant parait encore important le fossé entre les possibilités offertes par le numérique en matière d’accès à la connaissance et les restrictions juridiques qui entravent toujours ce potentiel. La frustration est particulièrement importante en ce qui concerne les usages pédagogiques pour lesquels Internet pourrait offrir de formidables opportunités. Mais ils sont organisés en France sur la base d’une exception au droit d’auteur qui, si elle s’est un peu élargie au fil du temps depuis son introduction dans la loi en 2006, reste encore largement inadaptée dès qu’il s’agit de réutilisation et de diffusion de contenus sur Internet. Une discussion est en cours au niveau européen pour revoir ce mécanisme dans la future directive sur le droit d’auteur, afin de favoriser notamment l’usage d’œuvres protégées dans l’enseignement à distance. Mais les débats au Parlement européen sont terriblement âpres et il n’est même pas certain que la nouvelle mouture du texte apporte des améliorations significatives par rapport à ce qui est déjà prévu dans la loi française…

Mais…

On est décidément jamais à l’abri d’une bonne surprise et c’est au niveau de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qu’une avancée décisive est peut-être en train de se dessiner. Une juridiction allemande lui a en effet renvoyé une affaire dans laquelle un photographe a attaqué en justice une école (si,si… vous ne rêvez pas), parce qu’un élève avait récupéré un de ses clichés figurant avec son accord sur le site d’une revue de voyages pour réaliser un travail pédagogique qu’il a ensuite été poster en ligne sur le site de l’établissement. Ce grand humaniste a considéré qu’il y avait là une violation de son droit d’auteur et réclamait le retrait de l’image, assorti d’une amende de 400 euros…

L’avocat général de la Cour a rendu ses conclusions cette semaine et il recommande à la CJUE d’adopter la solution suivante :

L’insertion sur le site Internet d’un établissement scolaire, sans but lucratif et en indiquant la source de l’image, d’un travail scolaire contenant une photographie à laquelle tous les internautes avaient un accès libre et gratuit ne constitue pas une mise à la disposition du public […] lorsque cette image figurait déjà, sans avertissement quant à ses restrictions d’utilisation, sur le site Internet d’une revue de voyages.

Si la Cour se prononce en ce sens (ce qu’elle n’est pas obligée de faire, même si elle tend généralement à suivre son avocat général), il en résulterait une libération considérable des usages pédagogiques en ligne, mais aussi une redéfinition sensible des équilibres entre les exclusivités du droit d’auteur et les usages collectifs de la Culture.

Communication à un nouveau public ?

Pour comprendre le raisonnement suivi par l’avocat général, il faut revenir rapidement sur la notion de communication au public, qui occupe dans la jurisprudence de la Cour une place importante depuis quelques années et qui était ici invoquée par la défense pour se dégager de l’accusation de violation du droit d’auteur.

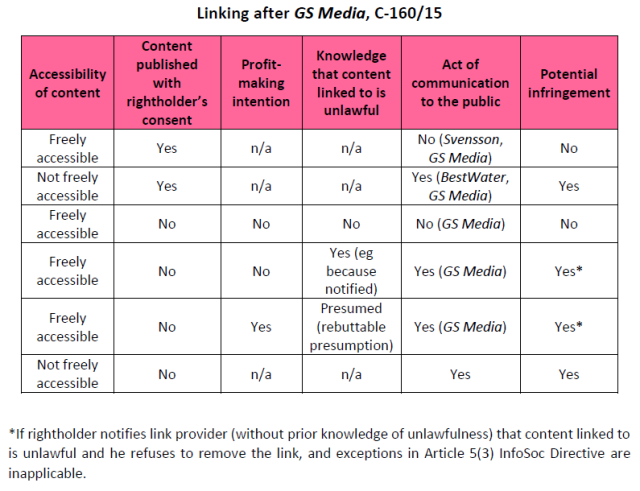

La CJUE a élaboré une doctrine complexe sur la communication au public, initialement à propos du statut des liens hypertexte. Pendant longtemps établir un lien hypertexte vers un contenu en ligne est resté un acte qui n’était pas saisi en tant que tel par le droit d’auteur, car il ne s’agit à la lettre ni d’une reproduction, ni d’une représentation de l’oeuvre. Mais les choses ont changé à partir de 2014, lorsque la Cour a commencé à estimer qu’un lien hypertexte constituait bien une communication au public, notion qui figure dans la directive sur le droit d’auteur de 2001. En faisant ce choix, elle a fait basculer les liens hypertexte sous l’empire du droit d’auteur, mais en y apportant un tempérament important. Lorsqu’une oeuvre a déjà été mise en ligne sur Internet en libre accès avec l’accord des titulaires de droits, la CJUE estime que faire un lien hypertexte ne revient pas à la communiquer à un « nouveau public » puisque celui-ci dans les deux cas s’identifie avec Internet tout entier. Plus tard, la CJUE a aussi étendu ce raisonnement à la transclusion de contenus (c’est-à-dire au fait de faire des embeds à partir d’oeuvres accessibles licitement en ligne).

Les choses se sont néanmoins compliquées l’an dernier avec l’arrêt GS Media (dit aussi Playboy) dans lequel la Cour a examiné le cas où un lien hypertexte est établi vers un contenu posté en ligne sans le consentement du titulaire de droits. La CJUE a alors estimé qu’il fallait opérer une distinction selon la nature de la personne qui établit le lien hypertexte. S’il s’agit d’un acteur poursuivant un but non-lucratif, on doit postuler sa bonne foi et considérer qu’il a placé ce lien sans avoir connaissance du caractère illégal de la mise à disposition initiale de l’oeuvre. Si au contraire, l’acteur poursuit un but lucratif (cas d’un site de presse par exemple), on doit postuler au contraire qu’il avait conscience de cette illégalité et qu’il a établi ce lien en connaissance de cause. Beaucoup de commentateurs ont fait remarquer que cette jurisprudence risquait d’être extrêmement négative, car elle soumet les professionnels à un risque important chaque fois qu’ils font un lien hypertexte en les obligeant à effectuer des vérifications préalables très complexes.

Mais la Cour a aussi introduit avec cette décision une distinction potentiellement intéressante, en faisant du critère du but lucratif une sous-condition d’application de la notion de communication au public. Or c’est ce qui rejaillit ici dans les conclusions de l’avocat général, qui propose de retenir ce mode de raisonnement dans un cas qui va au-delà du simple établissement de lien hypertexte. En effet, la photo a été téléchargée à partir d’un site internet puis repostée sur un autre, ce qui implique des actes de reproduction. Mais l’avocat général estime qu’il n’y a pas réellement lieu de tenir compte de ce contexte différent :

Selon moi, tout indique que la reproduction préalable de l’image, quel que soit le moyen qui a été utilisé (par copie sur une clef USB ou sur l’ordinateur), et son chargement ultérieur sur un site Internet correspondent à la même technique que celle employée par la revue de voyages pour charger cette photographie sur son site Internet.

Le fait que cette technique s’applique, en l’espèce, différemment de celle utilisée avec les liens hypertexte (pour lesquels l’action a uniquement lieu sur Internet) n’implique pas de modification des critères d’examen de la condition relative à l’« acte de communication ». Par conséquent, il convient de déterminer si le public visé par l’œuvre placée sur le site Internet de l’école constituait un public nouveau

Or si l’on transpose à ce cas les principes de la jurisprudence sur les liens hypertexte, il n’y a pas ici non plus de « public nouveau », puisque la photographie avait déjà été postée en ligne à destination de l’ensemble des internautes et que cela n’a pas matériellement changé suite à la republication sur le site de l’école. Cela signifie donc qu’une publication en un point du web est identique du point de vue de l’acte de communication à une publication en n’importe quel autre point :

[…] dans la présente affaire, aucune mesure (inexistante) de protection n’a été enfreinte ni aucun accès donné à une œuvre se trouvant sur Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. L’absence de ces deux éléments objectifs, associée à la continuité substantielle dans le nombre de consultants potentiels des deux sites Internet où se trouvait la photographie, permet d’affirmer qu’il n’y a pas eu de communication à un public nouveau, au sens précédemment exposé.

L’importance du contexte pédagogique et non-lucratif

L’avocat général ne propose cependant pas qu’une image postée légalement sur Internet devienne ipso facto réutilisable n’importe où et à n’importe quelle fin. Suivant le raisonnement de la CJUE en matière de liens hypertexte, il explique qu’on doit aussi tenir compte de l’intention « subjective » dans laquelle l’image a été republiée et cela entraîne l’application d’un certain nombre de critères supplémentaires.

Tout d’abord, l’avocat relève que le but poursuivi par l’élève n’était pas de republier l’image en elle-même, mais de l’utiliser pour illustrer son exposé réalisé dans le cadre d’un travail pédagogique demandé par son enseignante. L’usage de l’image doit donc présenter un « caractère accessoire » par rapport au travail de l’élève :

Bien que cela puisse paraître évident, en plaçant un travail pour le cours d’espagnol sur le site Internet de l’école allemande, l’intention de l’élève et son enseignante n’était pas directement de publier la photographie en tant que telle, mais l’exposé dans son ensemble, dont l’image litigieuse de Cordoue fait partie.

On en déduit donc qu’on ne pourrait bénéficier de ce raisonnement si l’intention consistait simplement à rediffuser une image ailleurs que sur son site original (ce qui paraît un peu difficile à comprendre, car on ne voit pas en quoi ce caractère accessoire influe réellement sur le fait de communiquer l’œuvre à un « public nouveau »).

Par ailleurs, l’avocat insiste aussi sur le caractère non-lucratif du contexte de réutilisation de l’image. Le recours à ce critère renvoie directement à la jurisprudence GS Media sur les liens hypertexte. Il n’a pas ici pour but de signifier qu’un usage non-lucratif serait autorisé parce qu’il ne causerait pas de préjudice aux titulaires de droits. Il sert plutôt à établir que l’utilisateur non-professionnel bénéficie d’une présomption de bonne foi quant au fait qu’il ne « savait pas » que l’oeuvre ne pouvait pas être réutilisée :

La Cour a lié l’existence du but lucratif et la présomption d’un comportement en pleine connaissance de la nature protégée de l’œuvre et de l’absence de consentement à sa publication sur Internet. Bien qu’elle ne le dise pas expressément, elle considère que, lorsque l’action a eu lieu sans but lucratif, il convient de prouver la connaissance du caractère illégal du placement de l’œuvre sur Internet, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et des éléments propres à chaque affaire.

Ce que propose ici l’avocat est toute de même assez différent de la décision GS Media. Dans ce jugement, la poursuite d’un but non-lucratif induisait la présomption que la personne ne savait pas que l’oeuvre avait été illégalement postée en ligne. Ici, ce n’est pas le cas : la photo a bien été mise en ligne avec l’accord du photographe sur le site d’origine, mais la poursuite d’un but non-lucratif induit la présomption que la personne ne savait pas de bonne foi qu’elle ne pouvait pas la réutiliser. Cela revient à une sorte de suspension du principe Nul n’est censé ignorer la loi.

Caractère accessoire et but non-lucratif : l’avocat général propose de faire jouer ces deux critères qui favorisent les usages pédagogiques, mais en se basant de manière un peu artificielle sur la jurisprudence rendue à propos des liens hypertexte, ce qui le conduit à rajouter une autre condition supplémentaire qui risque hélas de limiter la portée de l’innovation proposée.

Maintien d’un « fantôme d’opt-out » ?

Comme on l’a vu, les principes de la jurisprudence sur les liens hypertexte obligent l’avocat général à se placer du point de vue « subjectif » de la personne qui réutilise l’image, en se demandant si l’on peut raisonnablement présumer qu’elle ne savait pas que le photographe n’avait pas donné son consentement à la republication . Or ici, un élément de l’affaire retient particulièrement son attention : le fait que l’image figurait sur le site de la revue de voyages sans mention du nom du photographe et sans indication de restrictions quant à sa réutilisation.

il n’y avait pas de mention à l’auteur de la photographie sur le site spécifique de la revue de voyages sur lequel cette photographie se trouvait […] la photographie était facilement accessible (étant donné qu’elle n’était assortie d’aucun type de restriction ou avertissement sur ce site Internet). Cela a pu contribuer, avec ce qui précède, à ce que l’élève et son enseignante présument, à nouveau légitimement, sans nécessité de recherches supplémentaires, que la photographie était à la libre disposition du public.

En l’absence d’indications spécifiques, l’avocat estime que l’élève et l’enseignante pouvaient s’en tenir là, en présumant que le photographe n’était pas opposé à la réutilisation dans un cadre pédagogique :

La répartition des responsabilités entre l’utilisateur normal d’Internet, dépourvu d’intérêt professionnel, et le titulaire du droit d’auteur ne saurait conduire, de manière systématique et généralisée, à ce qu’il soit demandé au premier une plus grande diligence qu’au second s’agissant de la protection des droits d’auteur. En particulier, je ne trouve pas logique qu’il faille imposer à un utilisateur présentant de telles caractéristiques la charge de rechercher si les images qui se trouvent sur Internet sans restriction ni avertissement sont protégées par un droit d’auteur, lorsqu’il souhaite les utiliser à des fins telles que celles liées à l’enseignement. Dans ces conditions, cet utilisateur peut présumer que l’auteur ne voit pas d’inconvénients à l’utilisation restreinte de ces images, à des fins d’enseignement.

Ce raisonnement paraît assez étrange, car la protection accordée par le droit d’auteur est normalement automatique et, contrairement à une idée répandue, il n’est pas nécessaire d’appliquer une mention de type (C) Tous droits réservés pour pouvoir revendiquer le bénéfice des exclusivités liées aux droits de reproduction et de représentation. Or si la CJUE suit l’avocat général, elle risque de se faire reprocher d’imposer aux titulaires de droits l’accomplissement de « formalités » pour être en mesure de bénéficier ou d’exercer leurs droits, ce qui est en principe interdit par la Convention de Berne.

Les titulaires de droits se trouveraient dans la situation où ils devraient exercer une forme d’opt-out (option de retrait), en apposant à côté de leurs oeuvres une mention explicite pour s’opposer aux usages pédagogiques (des sortes d’anti-Creative Commons, en somme…). C’est d’autant plus surprenant que la CJUE s’est prononcée contre ces dispositifs d’opt-out dans l’affaire ReLIRE, à propos de la numérisation des livres indisponibles (même si les choses sont en fait plus nuancées, puisqu’elle admet dans cette décision que l’on puisse déduire de l’inaction du titulaire de droits une autorisation implicite).

Néanmoins, je trouve que cette condition supplémentaire posée par l’avocat général affaiblit la cohérence de son raisonnement et il faut espérer que la CJUE ne le suive pas sur ce point, car loin de faciliter les choses, une telle solution imposerait aux utilisateurs d’effectuer des vérifications laborieuses, à l’opposé de l’idée d’une « bonne foi présumée » dont ils devraient pouvoir bénéficier en tant que non-professionnels. On devrait simplement déduire de manière générale lorsqu’une image a été postée en ligne que son auteur n’est pas opposé à un usage pédagogique.

Un grand progrès pour l’effectivité des droits culturels ?

En dépit de cette réserve, il faut bien voir à quel point la proposition de l’avocat général constituerait une avancée significative pour l’accès à la connaissance. Ce qu’il propose (nous y reviendrons plus loin) n’est pas de créer une nouvelle exception au droit d’auteur, mais de considérer que la republication sur internet d’une oeuvre dans un but pédagogique et sans visée lucrative constitue bien un acte libre que le droit d’auteur n’a pas à réguler. Il ne s’agit pas non plus d’introduire un mécanisme de type fair use (usage équitable) qui existe aux États-Unis, notamment pour les usages pédagogiques. Sans aller jusqu’à dire que la publication en ligne provoquerait ipso facto un « épuisement du droit d’auteur« , l’avocat justifie la solution qu’il suggère par l’invocation de droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :

S’il n’en allait pas ainsi, l’utilisation des énormes quantités d’informations fournies par Internet serait restreinte. Cette restriction pourrait porter atteinte aux libertés d’expression et d’information, consacrées à l’article 11 de la Charte. Dans la présente affaire, cela aurait en outre une incidence négative sur le droit à l’éducation visé à l’article 14, paragraphe 1, de la Charte.

Cette logique constitue à mon sens une grande avancée pour l’effectivité de ce que l’on appelle les droits culturels, dont je parle depuis quelques temps régulièrement sur ce blog. Issus de plusieurs grands textes internationaux portés notamment par l’UNESCO, ces droits renvoient au droit de participer à la vie culturelle, mais plus largement, aux droits à la communication et à l’information, à l’éducation et à la formation, comme on peut le lire notamment dans la Déclaration de Fribourg de 2007 :

Dans le cadre général du droit à l’éducation, toute personne, seule ou en commun, a droit, tout au long de son existence, à une éducation et à une formation qui, en répondant à ses besoins éducatifs fondamentaux, contribuent au libre et plein développement de son identité culturelle dans le respect des droits d’autrui et de la diversité culturelle.

Si la Cour suit son avocat général, on pourra en déduire que le droit d’auteur, en tant que droit de propriété, ne pourra plus par défaut être opposé à la réutilisation à des fins pédagogiques de contenus disponibles en ligne. C’est une manière de limiter la portée de la propriété à laquelle se rattache le droit d’auteur et de rendre Internet à ce qui était sa vocation initiale : constituer une bibliothèque universelle pour l’accès au savoir et à la connaissance. Tout titulaire de droits qui poste des contenus en ligne devrait dorénavant être présumé adhérer à cette aspiration à la diffusion des connaissances et à la réalisation effective des droits culturels, à moins qu’il ne manifeste explicitement une volonté contraire. Le droit d’auteur serait ainsi renvoyé à ce qu’il était historiquement : un dispositif de régulation des relations entre créateurs et intermédiaires économiques, qui n’aurait jamais dû être dévoyé de sa destination originelle pour servir à brider les usages collectifs de la Culture qui concourent à la réalisation des droits humains.

Quel impact potentiel en France ?

Si la Cour suit l’avocat général dans ses propositions, cela provoquerait des retombées importantes en France. Comme je l’ai dit dans l’introduction de ce billet, les usages pédagogiques bénéficient actuellement d’une exception législative au droit d’auteur. Celle-ci permet d’utiliser des extraits d’œuvres à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche, mais sa portée est en réalité assez limitée dès qu’il s’agit d’usages en ligne. Le texte contient en effet une restriction quant au public visé qui doit être «composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés».

Des accords sectoriels définissant les modalités concrètes d’application de l’exception en ont déduit que l’utilisation des oeuvres protégées ne pouvaient avoir lieu que sur des réseaux sécurisés de type intranet, extranet ou ENT. Seuls quelques rares usages peuvent néanmoins avoir lieu en ligne (diffusion de thèses comportant des images protégées, de sujets d’examen ou de captations de conférences, colloques ou séminaires incorporant des extraits d’oeuvres). La solution proposée par l’avocat général ferait voler en éclat ce carcan, en autorisant la publication en libre accès sur Internet de contenus pédagogiques réalisés à partir d’oeuvres récupérées sur Internet à partir de sources licites.

Notons que même si la CJUE ne suit pas son avocat sur cette question de la communication au public, il reste encore dans ses conclusions le potentiel de faire bouger les lignes en France. Car il examine également à la fin de son propos la question de savoir si cette republication est couverte par l’exception pédagogique prévue par la directive de 2001 sur le droit d’auteur. Or il estime que celle-ci peut être mobilisée pour la diffusion sur Internet de supports incorporant des images protégées, à condition que ce soit fait – par les enseignants ou les élèves – dans un cadre éducatif, en citant la source et sans but lucratif, même à partir d’une image récupérée en ligne. On peut donc en déduire que la restriction à la diffusion sur Internet imposée en France par les accords sectoriels est incompatible avec la définition de l’exception pédagogique dans la directive et qu’elle serait privée d’effet si la Cour suit son avocat général sur ce point.

***

Avec sa jurisprudence sur la communication au public, la CJUE a incontestablement fragilisé les liens hypertexte, mais de manière surprenante, les mêmes principes pourraient avoir des effets positifs en ce qui concerne les usages pédagogiques en ligne. Il faudra surveiller attentivement la décision finale de la Cour, mais aussi la jurisprudence qui en découlera ensuite, car il n’y a pas de raison objective de cantonner ce raisonnement au seul secteur pédagogique, et c’est l’ensemble des usages non-lucratifs en ligne qui pourraient à terme bénéficier de davantage de libertés si la CJUE continue à tirer ce fil.