Ces étranges « biens communs de la Nation » cachés dans la loi sur la Création…

:: S.I.Lex :: - calimaq, 21/07/2015

J’avais déjà consacré un billet au projet de loi sur la liberté de création, qui a été présenté en conseil des Ministres le 8 juillet dernier et enregistré dans la foulée à l’Assemblée nationale. Je m’étais alors attaché à commenter le volet numérique de cette loi et sa partie sur le droit d’auteur, dont l’ambition s’avère extrêmement limitée. Mais à la relecture du texte, j’ai repéré un autre point figurant cette fois dans le volet « Architecture et patrimoine » de la loi, qui mérite d’être relevé.

Le dossier de presse accompagnant la publication du projet de loi évoque en effet une mesure n°21, ainsi formulée :

Mesure 21 : reconnaître les biens archéologiques comme biens communs de la Nation. La loi prévoit un régime de propriété publique des biens immobiliers et mobiliers archéologique, dans le but de reconnaître leur statut de biens communs de la nation, de mieux les protéger et de simplifier les régimes de propriété.

La mesure 21 du projet de loi sur la création, avec une référence à d’étranges « biens communs de la Nation ».

On voit ici le Ministère de la Culture recourir à la notion de « biens communs », ce qui est suffisamment rare en France pour être souligné (c’est même peut-être la première fois à ce niveau). En substance, il est question ici de modifier le régime de propriété attaché aux biens archéologiques, immobiliers et mobiliers, pour en faire des propriétés publiques, ce qui reviendrait à « reconnaître leur statut de biens communs de la Nation« .

Mais que signifie exactement cette expression et est-elle appropriée dans un tel contexte ? Suffit-il réellement de faire passer des biens sous propriété publique pour les ériger en biens communs ?

Instaurer une « présomption de propriété publique » sur les biens archéologiques

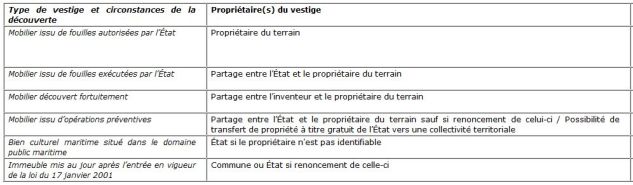

L’étude d’impact de la loi, consultable sur le site de l’Assemblée nationale, permet de mieux comprendre ce qui justifie une telle réforme. Actuellement, le régime de propriété des biens archéologiques est en effet considérablement éclaté, ce qui suscite des difficultés. Il varie en fonction de la nature du bien (mobilier ou immobilier) et en fonction des circonstances de sa découverte, qui peuvent aboutir à un partage de propriété entre « l’inventeur » ( la personne qui découvre le bien), le propriétaire du terrain sur lequel la découverte est effectuée et l’Etat (voir le tableau ci-dessous).

Pour simplifier la situation, le projet de loi prévoit de créer une « présomption de propriété publique » sur les biens archéologiques immobiliers au profit de l’Etat, qui pourra être renversée par le propriétaire du terrain s’il peut faire valoir un titre de propriété sur le bien (preuve difficile à apporter) et à la condition d’accepter de se soumettre à des « servitudes destinées à garantir la conservation pérenne de ce patrimoine« . Les biens archéologiques immobiliers sont déjà soumis à un tel régime de présomption de propriété publique depuis la loi du 17 janvier 2001, mais seulement pour les terrains acquis après cette date en vertu d’une décision du Conseil d’état rendue en 2012.

La loi sur la création va donc en quelque sorte unifier le régime de propriété des biens archéologiques mobiliers et immobiliers, en élargissant les hypothèses dans lesquelles ces biens peuvent passer sous un régime de propriété publique. Pour autant, est-il justifié d’affirmer que cela va contribuer à en faire des « biens communs de la Nation » comme le fait le Ministère de la Culture ?

Les biens communs comme troisième voie entre propriété privée et propriété publique

L’expression « biens communs de la Nation » a en elle-même quelque chose de profondément paradoxal, car la théorie des biens communs, telle qu’elle se développe depuis les travaux de l’économiste Elinor Ostrom, tend à considérer que les biens communs constituent une « troisième voie » entre la propriété privée et la propriété publique. Cette manière de définir les Communs se retrouve par exemple exprimée par plusieurs acteurs dans l’introduction du dossier consacré à cette thématique ce mois-ci par le magazine Reporterre :

[…] si la voie de la privatisation totale des ressources, gérées par le marché, ne fonctionne pas, Pablo Servigne rappelle que « les cas où la ressource est gérée par une institution centralisée unique (souvent l’Etat) mènent aussi à des désastres ». La théorie des biens communs s’offre comme une solution alternative […] « De plus en plus de gens se rendent compte que les gouvernements et les marchés ne peuvent pas, et ne veulent pas, résoudre leurs problèmes. Tous deux sont structurellement limités dans leurs capacités », poursuit David Bollier. « Les communs séduisent de nombreuses personnes parce qu’ils leur fournissent les moyens de définir collectivement leurs propres règles et de concevoir leurs propres solutions pratiques. Le sens fondamental des communs est précisément celui-là : agir et coopérer avec ses pairs, de manière auto-organisée, pour satisfaire ses besoins essentiels. »

Si l’on s’attache à cette définition des Communs, on a du mal à voir en quoi faire des biens archéologiques des propriétés publiques pourrait suffire à leur conférer un statut réel de « biens communs« . Certes, le régime de propriété publique va avoir pour effet de soumettre ces biens à un principe « d’inaliénabilité », qui fait que la personne publique ne pourra pas s’en séparer en les vendant. Les biens archéologiques se verront ainsi protégés contre la forme la plus classique d’enclosure pouvant frapper des biens communs : l’appropriation privative. Certains chercheurs comme Fabienne Orsi estiment que cette « absence de droit d’aliéner » (ou abusus) constitue l’une des caractéristiques des régimes de propriété communautaire, dans le prolongement d’analyse effectuées par Elinor Ostrom, mais l’on ne peut en faire le seul critère de définition.

Des risques réels d’accaparement des biens archéologiques

Concernant les biens archéologiques, les risques d’appropriation privée sont particulièrement avérés. On l’a bien vu notamment ces dernières années à travers le feuilleton judiciaire navrant dont a été l’objet la grotte Chauvet. Le site ayant été découvert en 1994, l’Etat a dû se battre avec les propriétaires du terrain au cours d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ayant dégénéré en un contentieux qui est remonté jusqu’à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Mais il a eu aussi maille à partir avec les trois « découvreurs » de la grotte, dont l’un d’eux, Jean-Marie Chauvet, a donné son nom au site. Ceux-ci ont obtenu en vertu d’un accord d’être intéressés aux recettes réalisées par les entrées de la réplique ouverte récemment aux visiteurs. Mais n’étant pas satisfaits du montant, ils n’ont pas hésité à déposer le nom de la « grotte Chauvet » comme marque afin d’empêcher l’Etat de l’utiliser ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le nouvel espace de restitution s’appelle « la Caverne du pont d’Arc » et pas la « grotte Chauvet », et il a même fallu modifier le nom sous lequel ce site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO !

Pire, les trois découvreurs ont même essayé de revendiquer un droit d’auteur sur les oeuvres figurant sur les parois de la grotte, en s’appuyant sur l’obscur régime des oeuvres posthumes. Aussi absurde que cela paraisse, celui-ci prévoit que la personne qui effectue la publication d’une oeuvre restée inédite après son entrée dans le domaine public obtient un nouveau droit exclusif de 25 ans sur cette dernière. Heureusement, la justice française a estimé dans une décision franchement surréaliste que la grotte Chauvet avait bien été « communiquée au public » avant sa découverte en 1994, car des vestiges attestent d’une présence humaine postérieure à la réalisation des peintures. Mais sans ces quelques silex et ossements, les trois découvreurs auraient bien pu se voir reconnaître un droit d’auteur sur ces créations vieilles de plus de 30 000 ans !

Face à ces tentatives d’appropriation privée, on peut comprendre que la propriété publique puisse être envisagée comme une forme de protection adéquate, avec son principe d’inaliénabiblité. Néanmoins, il est douteux qu’un tel régime suffise à ériger une ressource en un « bien commun » au sens plein du terme.

Le patrimoine, un « commun par articulation » ?

Cette question du lien entre la propriété publique, le droit du patrimoine et les biens communs est analysée de manière intéressante dans l’ouvrage « Le Retour des Communs : la crise de l’idéologie propriétaire » (coordonné par Benjamin Coriat et paru en mai dernier aux éditions des Liens qui libèrent). La juriste Judith Rochfeld y explique par exemple dans une des contributions introductives que le régime des monuments historiques consacré en France par la loi du 31 décembre 1913 constitue un des modèles permettant potentiellement « d’accueillir en droit français la notion de communs« . Elle montre en effet que ce statut permet de soumettre un propriétaire privé à certaines limitations de son droit de propriété, destinées à garantir la conservation du bâtiment (interdiction formelle de détruire ou de déplacer le monument ; interdiction de le réparer ou de le restaurer sans l’accord des experts de l’Etat, etc).

Un ouvrage important, notamment parce qu’il est un des premiers à replacer la notion de biens communs dans le cadre d’une perspective française.

Mais dans le même ouvrage, un autre article consacré cette fois au statut des collections des musées considère avec beaucoup plus de méfiance les rapports entre propriété publique et biens communs. Ses quatre auteurs (F. Bellivier, F. Benhamou, M. Cornu et C. Noiville) envisagent d’abord les collections muséales comme des « communs par articulation », car le régime de propriété publique a pour effet d’ouvrir des droits d’accès et d’usage sur ces ressources : droit pour les chercheurs d’étudier ces objets du patrimoine et droit pour le public d’y accéder dans le cadre des visites des expositions, tout en assurant leur conservation à long terme par une protection adéquate. On serait donc bien en présence du Bundle of Rights (faisceau de droits caractéristique des biens communs par opposition au modèle classique de la propriété privée exclusive).

Mais d’un autre côté, l’article souligne aussi les ambiguïtés du régime de propriété publique, car il peut très bien conduire lui aussi au retour d’une logique d’exclusivité, qui n’a plus rien à voir avec les communs :

Dans le champ des musées, la notion de commun se rattache à un certain nombre de règles datant de la Révolution et exprimant l’idée que les collections constituent un patrimoine collectif. Reste qu’aujourd’hui, les textes comme les pratiques sont pris dans de telles tensions entre logique collective et intérêts propres des institutions muséales qu’il paraît très difficile de dégager une ligne de force. On peut simplement observer que même si la loi sur les musées promeut largement les principes de conservation et de diffusion, un certain nombre de pratiques tendent, sous couvert de coût de conservation, à privatiser l’accès.

Les auteurs de cette contribution pointent notamment les « comportements monopolistiques de certains musées qui revendiquent des droits exclusifs sur les oeuvres pour mieux en contrôler et en exploiter la reproduction« , faisant allusion aux pratiques de copyfraud hélas largement répandues dans les institutions culturelles françaises.

Ces dérives « propriétaires » concernant des propriétés publiques ne concernent hélas pas uniquement les musées : elles affectent aussi très largement le patrimoine archéologique. Le département de la Dordogne a ainsi déjà revendiqué des droits sur les peintures de la grotte de Lascaux pour les faire jouer dans un conflit avec le créateur d’un fac-similé de la fameuse « Vache noire ». Plus encore, si vous vous rendez sur le site de l’exposition « Lascaux », actuellement visible à Paris, vous pourrez vous rendre compte que les images des peintures sont toutes copyrightées par le Département, alors même qu’elles ne présentent à l’évidence aucune originalité (voir ci-dessous). C’est la même chose pour la numérisation en 3D de la grotte Chauvet, qui n’est pas réutilisable librement. Même les images figurant sur le site du Patrimoine mondial de l’UNESCO arborent un hideux (C) MCC/DRAC !

Copyfraud brutal sur les peintures de Lascaux, commis par le Département de la Dordogne, pourtant personne publique.

Dans un article consacré aux questions de droit à l’image des biens archéologiques, la juriste Marie Cornu souligne « l’impression d’empilement de droits d’origine diverse, qui complique singulièrement la diffusion d’images d’un haut intérêt culturel » et elle dénonce même un risque de « confiscation de l’image par l’Etat » en concluant son analyse par cette phrase :

Ces éléments du patrimoine commun, ne pourraient-ils pas être considérés, d’un certain point de vue « inappropriables » ?

Or la propriété publique est en général le levier juridique qui permet, par différents détours plus ou moins tortueux, de réaffirmer des droits exclusifs sur l’image de ces biens. Ces tensions repérables à propos de ce régime font écho à un des apports les plus importants de la théorie des communs, à savoir que les enclosures ne sont pas nécessairement le fait des personnes privées et du marché. Elles peuvent aussi être commises par des personnes publiques et l’attribution d’un régime de propriété publique, loin de s’avérer toujours protecteur pour un bien commun, peut aussi déboucher sur des formes d’expropriation des droits du public.

Pas de biens communs sans gouvernance collective

Évidemment, cela ne signifie pas que les autorités publiques n’ont pas de rôle à jouer pour protéger les communs. David Bollier évoque par exemple la notion de « Communs sous garantie publique » pour désigner des situations dans lesquelles l’Etat intervient pour empêcher l’accaparement d’une ressource, tout en laissant des communautés en assurer la gestion en se dotant de leur propre système de gouvernance. Ce n’est d’ailleurs qu’à cette condition de la libre gouvernance qu’on peut véritablement parler de communs : il ne suffit pas qu’un faisceau de droits soit distribué sur une ressource pour cela.

Il existe aussi des hypothèses où des services publics ont été érigés en biens communs au sens propre du terme, comme ce fut le cas par exemple lors de la remunicipalisation de la gestion de l’eau à Naples. Cette transformation ne s’est pas limitée au passage de la gestion privée par une entreprise à une gestion publique. Une gouvernance originale a aussi été mise en place pour une « gestion citoyenne de la distribution de l’eau« , assurée par un dispositif institutionnel polycentrique garantissant la représentation des différentes parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, selon un principe de « démocratie active ».

Si l’on revient à la question des biens archéologiques, on voit donc qu’il ne suffit par de les soumettre à un régime de propriété publique pour les ériger en biens communs. Sans doute, la loi sur la Création va opérer une réforme utile en unifiant les règles applicables à leur endroit et il ne s’agit pas ici de critiquer sur le fond les solutions retenues. Mais pour les transformer en véritables « biens communs », il aurait fallu également instaurer des garde-fous pour prévenir les risques de retour d’une logique d’exclusivité dans la gestion publique, notamment en garantissant la libre réutilisation des images de ces biens. Par ailleurs, pour mériter pleinement l’appellation de « biens communs », il aurait été nécessaire de créer un nouvelle gouvernance pour la gestion des biens archéologiques associant toutes les communautés intéressées : représentants de l’Etat et des collectivités locales, mais aussi chercheurs et experts, propriétaires de terrains, associations et organisations de la société civile, représentants des visiteurs et du grand public en général.

***

Il serait extrêmement dommageable que la notion de « biens communs » fasse en tant que telle son entrée dans le droit français associée uniquement à un régime de propriété publique. Cela ne ferait que perpétuer l’incapacité traditionnelle de notre droit à penser en dehors de la dichotomie entre la sphère publique et la sphère privée. Heureusement, la partie relative aux biens archéologiques de la loi sur la création ne fait pour l’instant pas explicitement usage de la notion de « biens communs », qui ne figure que dans le dossier de presse publié suite au conseil des Ministres du 8 juillet.

Si le législateur français décide un jour de consacrer explicitement la notion de biens communs dans notre droit, à l’image des travaux engagés par exemple en Italie, il faudra qu’il veille à concevoir un régime de propriété spécifique qui ne soit superposable ni à la propriété privée, ni à la propriété publique, et qu’il s’attache également à imaginer des modes de gouvernance collective innovants, différents de la seule prise en charge hiérarchique par les autorités publiques.

Classé dans:A propos des biens communs Tagged: archéologie, Biens Communs, communs, gouvernance, grotte chauvet, lascaux, propriété, propriété publique

![]()